概要

Overview肥満細胞腫は、肥満細胞という免疫に大きく関与する細胞が腫瘍化する病気です。

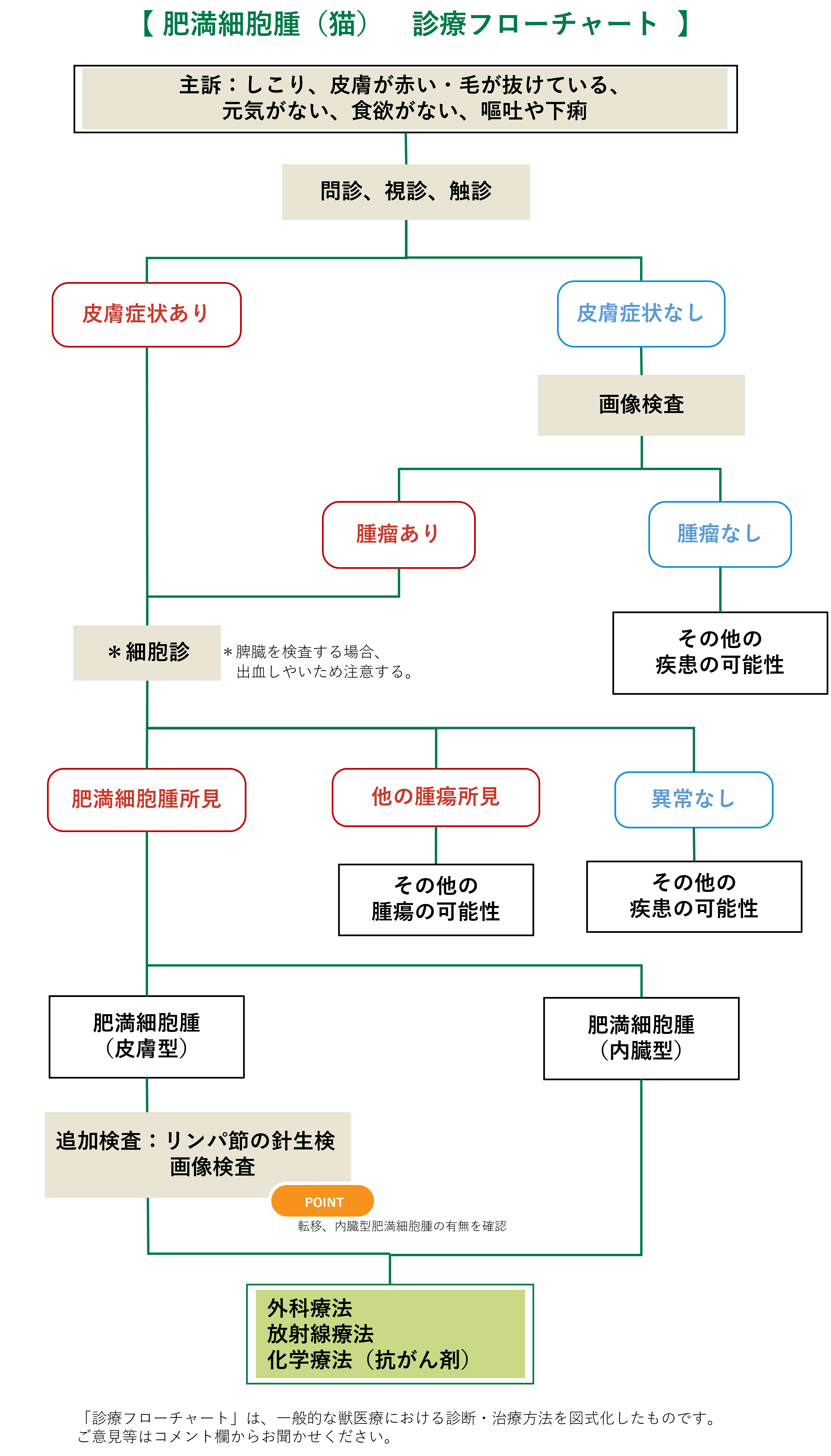

猫の肥満細胞腫は、皮膚に発生する「皮膚型」と、脾臓・肝臓・腸などに発生する「内臓型」があります。「皮膚型」は比較的良性の腫瘍が多いのですが、「内臓型」の場合、悪性度が高く転移しやすいといわれています。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

原因

発症の原因ははっきりわかっていませんが、中高齢の猫に多く発症する傾向があります。

症状

肥満細胞腫の悪性度やできた場所によって症状は異なります。

「皮膚型」の場合、顔や耳介に発症することが多く、単独に発生する場合と多発性の場合があります。脱毛や炎症を伴うことも多く、外見上皮膚病に似ている場合もあります。「内臓型」の場合、体内に腫瘍ができるので、嘔吐や下痢、食欲不振などの症状を引き起こすことがあります。「内臓型」の肥満細胞腫は転移することも多く、転移の場所によって様々な症状を引き起こし、死にいたることもあります。

治療

肥満細胞腫の悪性度やできている部分、転移があるかどうかによって治療は異なってきます。

「皮膚型」で悪性度が低く、転移がない場合には、転移や再発を予防するために腫瘍周辺の正常組織ごと外科的に摘出し、摘出後に多くの場合ステロイドの投薬を行います。「内臓型」で脾臓に発生している場合には脾臓摘出を行いますが、その他の場所に転移などがあり摘出が難しい場合には、抗がん剤やステロイド剤を投与する化学療法を行ったり、放射線療法を行いますが、完治は難しいといわれています。

予防

発症原因がはっきりわからないので、発症自体を予防することは難しいです。しかしながら、早期発見による早期治療が重要となりますので、定期的に検診を行うことや、日頃から猫の体をこまめに触ることを心がけ、「しこり」や上記のような症状がみられた場合は、早めに動物病院にご相談ください。

他の動物種のデータを見る

- 犬全体

- 大型犬

- 中型犬

- 小型犬

- アイリッシュ・セター

- 秋田犬

- アフガン・ハウンド

- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- イタリアン・グレーハウンド

- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?

- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

- イングリッシュ・セター

- イングリッシュ・ポインター

- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- ウェルシュ・コーギー・カーディガン

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ウェルシュ・テリア

- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

- エアデール・テリア

- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?

- オールド・イングリッシュ・シープドッグ

- 甲斐犬

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- グレート・デーン

- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ケアーン・テリア

- コリー

- コーイケルホンディエ

- ゴールデン・レトリーバー

- サモエド

- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- シェットランド・シープドッグ

- 柴犬

- シベリアンハスキー

- シーリハム・テリア

- シー・ズー

- ジャック・ラッセル・テリア

- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- スキッパーキ

- スコティッシュ・テリア

- スタッフォードシャー・ブル・テリア

- セント・バーナード

- ダックスフンド(カニーンヘン)

- ダックスフンド(スタンダード)

- ダックスフンド(ミニチュア)

- ダルメシアン

- チベタン・スパニエル

- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ

- チャウ・チャウ

- チワワ

- 狆(ジャパニーズ・チン)

- トイ・マンチェスター・テリア

- ドーベルマン

- 日本スピッツ

- 日本テリア

- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ノーフォーク・テリア

- ノーリッチ・テリア

- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?

- バセンジー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- パグ

- パピヨン

- ビアデッド・コリー

- ビション・フリーゼ

- ビーグル

- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?

- フレンチ・ブルドッグ

- ブリタニー・スパニエル

- ブリュッセル・グリフォン

- ブルドッグ

- ブル・テリア

- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン

- プードル(スタンダード)

- プードル(トイ)

- プードル(ミディアム)

- プードル(ミニチュア)

- プーリー

- ベドリントン・テリア

- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)

- ペキニーズ

- 北海道犬

- ボクサー

- ボストン・テリア

- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!

- ボロニーズ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- ヨークシャー・テリア

- ラサ・アプソ

- ラブラドール・レトリーバー

- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- レークランド・テリア

- ロットワイラー

- ワイアー・フォックス・テリア

- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?

ノミやダニであれば診察時に分かるかと思います。イボには非常に多くの種類があり、見た目だけでは判断できないものが多いため、必要に応じて全切除や一部切開による病理検査等を行います。サイズが大きくなる、出血・赤み・排膿がある、本人が気にする等の場合はお早めにご通院ください。

首に血豆のよつなイボ?ができていました。

診察を受けましたが、大きくなってきたらまた来てください、といわれ検査など何もありませんでした。

検査などお願いしたほうが良いのでしょうか?

それともノミ・ダニですか?

肥満細胞腫は、肥満細胞と呼ばれる細胞由来の悪性腫瘍であり、太っているからできるわけではありません。ネコちゃんの場合、頭頚部の皮膚に発症することが多く、痒みや痛みを伴わないことが多いです。猫ちゃんの体にできるできものは、肥満細胞腫以外にも、良性のできもの、感染性のもの、他の悪性腫瘍など多岐に渡ります。特定には検査が必要になるため、一度動物病院を受診されることをお勧めいたします。

脇の下に,ちくびのようなものがあるのですが、肥満細胞種ですか?肥満だからできるのですか?