概要

Overview耳ダニ症ともいい、おもに外耳道の表面にウサギキュウセンヒゼンダニが寄生することによって外耳炎を引き起こす寄生虫による病気です。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

原因

ウサギキュウセンヒゼンダニが外耳道に寄生することによって発症します。

感染どうぶつとの接触により感染します。ウサギキュウセンヒゼンダニはうさぎの耳の穴の中で耳垢や浸出液を食べて、うさぎの体表で生活します。ウサギキュウセンヒゼンダニは、皮膚疥癬のように皮膚内に穴をあけながら潜り込むようなこと(穿孔)はありません。

症状

最初はフケや発疹が出ます。さらに症状が進行すると浸出液が乾燥し、茶?黄褐色のかさぶたになり、その下でさらにダニが繁殖します。うさぎは激しい痒みで首を振り、

後ろ足で耳介をひっかき、患部周辺を傷つけてしまいます。そのため、耳介の内側や耳の穴の中は充血し、腫れて外耳炎を引き起こします。耳以外にも、外陰部や顔、首、四肢に広がることもあります。耳垢やかさぶた、表皮の組織片などにダニの成虫や卵を確認することで診断します。

治療

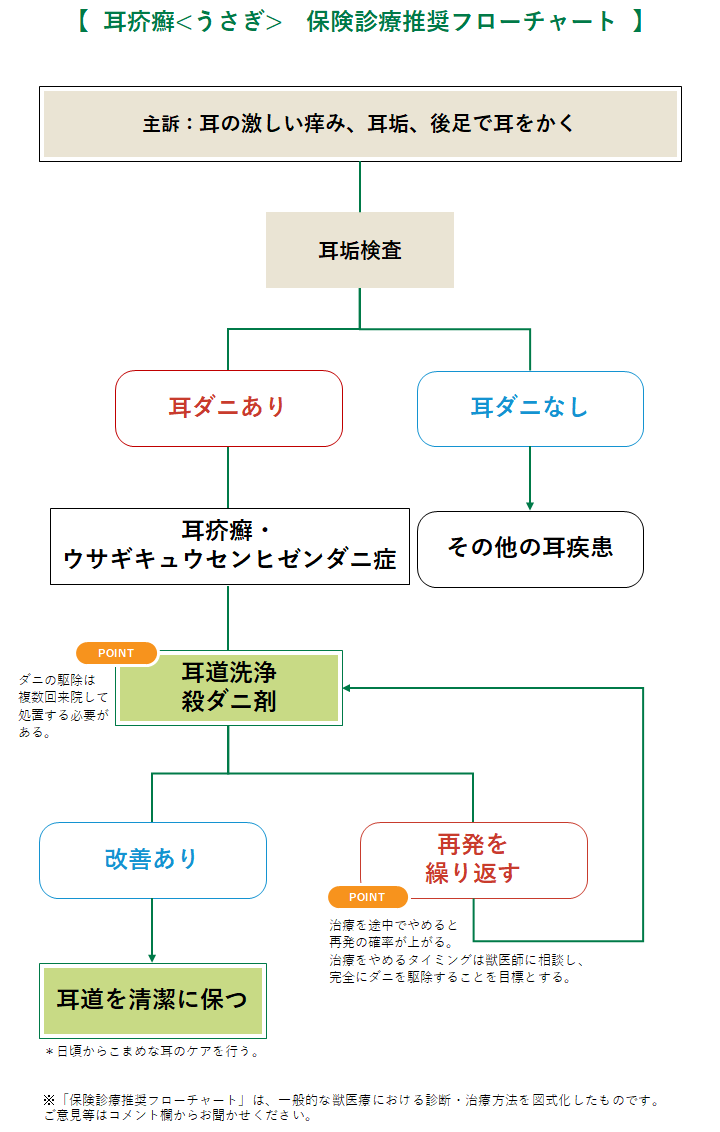

スポットタイプや内服薬、注射薬などの殺ダニ剤を投与して治療します。ただし殺ダニ剤は、成虫のダニに対してのみ効果があり、卵には効果がないので、残った卵が孵化して再発してしまう可能性があります。このため、疥癬の治療は一定の間隔で、2~3回の殺ダニ剤の投与が必要となることがあります。また、この他にも症状に併せて、抗生物質の投与や薬浴を行うこともあります。

ヒゼンダニは皮膚を穿孔して寄生するため、検査で見つからないこともありますが、症状より疥癬が強く疑われる場合には試験的に治療を行う場合があります。

また多頭飼いの場合には他の猫も感染している可能性が高いため、一緒に治療を行います。

予防

新しくうさぎを家に迎える時には、動物病院さんで耳ダニの感染の有無を含めた、一般的な健康チェックをしていただきましょう。特に、すでにお家にうさぎがいて、2頭目を迎える際には、先住のうさぎに感染させてしまわないためにも注意が必要です。

また、普段から耳垢の色や量、耳の臭いなどをチェックして、早期発見を心がけましょう。

他の動物種のデータを見る

- 犬全体

- 大型犬

- 中型犬

- 小型犬

- アイリッシュ・セター

- 秋田犬

- アフガン・ハウンド

- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- イタリアン・グレーハウンド

- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?

- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

- イングリッシュ・セター

- イングリッシュ・ポインター

- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- ウェルシュ・コーギー・カーディガン

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ウェルシュ・テリア

- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

- エアデール・テリア

- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?

- オールド・イングリッシュ・シープドッグ

- 甲斐犬

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- グレート・デーン

- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ケアーン・テリア

- コリー

- コーイケルホンディエ

- ゴールデン・レトリーバー

- サモエド

- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- シェットランド・シープドッグ

- 柴犬

- シベリアンハスキー

- シーリハム・テリア

- シー・ズー

- ジャック・ラッセル・テリア

- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- スキッパーキ

- スコティッシュ・テリア

- スタッフォードシャー・ブル・テリア

- セント・バーナード

- ダックスフンド(カニーンヘン)

- ダックスフンド(スタンダード)

- ダックスフンド(ミニチュア)

- ダルメシアン

- チベタン・スパニエル

- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ

- チャウ・チャウ

- チワワ

- 狆(ジャパニーズ・チン)

- トイ・マンチェスター・テリア

- ドーベルマン

- 日本スピッツ

- 日本テリア

- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ノーフォーク・テリア

- ノーリッチ・テリア

- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?

- バセンジー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- パグ

- パピヨン

- ビアデッド・コリー

- ビション・フリーゼ

- ビーグル

- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?

- フレンチ・ブルドッグ

- ブリタニー・スパニエル

- ブリュッセル・グリフォン

- ブルドッグ

- ブル・テリア

- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン

- プードル(スタンダード)

- プードル(トイ)

- プードル(ミディアム)

- プードル(ミニチュア)

- プーリー

- ベドリントン・テリア

- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)

- ペキニーズ

- 北海道犬

- ボクサー

- ボストン・テリア

- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!

- ボロニーズ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- ヨークシャー・テリア

- ラサ・アプソ

- ラブラドール・レトリーバー

- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- レークランド・テリア

- ロットワイラー

- ワイアー・フォックス・テリア

- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?

ホーランドロップ、5ヶ月の女の子です。

心配です。。

普段は自宅ゲージでたまにベランダの柵ある場所で遊ばせてます。

ウサギさんの皮膚に脱毛や発赤がみられる場合、細菌や真菌、外部寄生虫の感染による皮膚炎や、物理的な要因による炎症などさまざまなご状況が考えられます。詳しいご状態の判断には、必要に応じた検査が必要な場合もございます。かかりつけの先生に早めにご相談なさることをおすすめいたします。

これは皮膚炎でしょうか?