概要

Overview鼻の穴の奥には、副鼻腔という骨で囲まれた空洞になっている部分があり、鼻の粘膜はそこまで続いています。この副鼻腔内に炎症を起こすことを、副鼻腔炎といいます。副鼻腔炎が悪化すると膿性の鼻汁がたまり、蓄膿症となります。鼻炎が長引いたり、症状が悪化することによって副鼻腔炎を併発することが多いようです。

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

原因

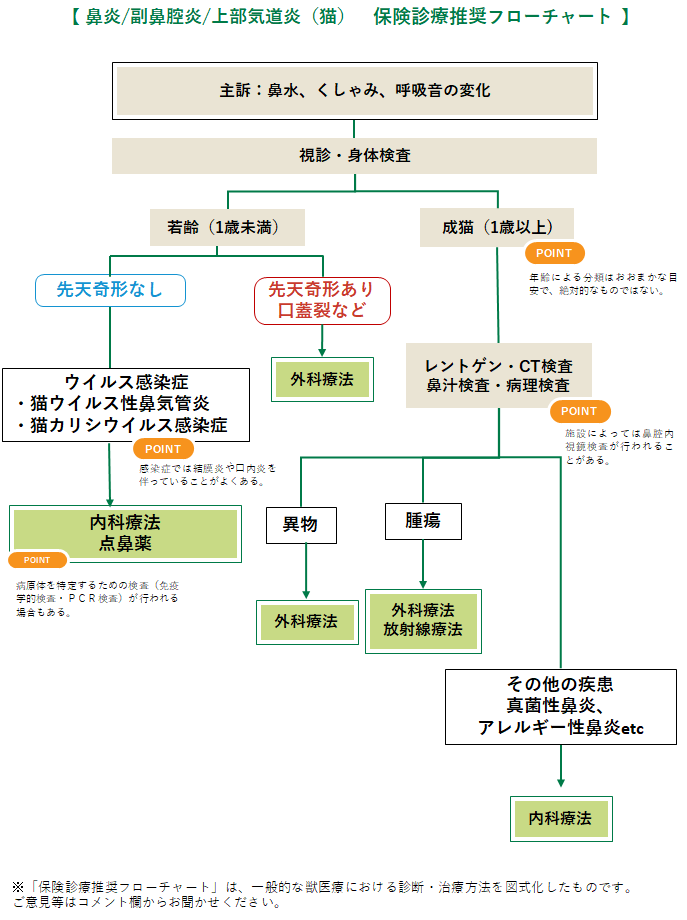

鼻炎が長引いたり、慢性化した場合に副鼻腔炎となることが多く、原因は鼻炎と同様にウィルスや細菌、真菌などの感染症が多く、その他にも異物や腫瘍などが原因となります。

症状

ドロッとした粘り気のある膿性の鼻汁が出たりくしゃみをします。炎症がひどい場合、猫の鼻すじが腫れて熱をもつこともあります。症状が悪化し鼻汁の排出が妨げられると、蓄膿症になります。その場合、呼吸しにくくなるため、口を開けてぜーぜーとあえぐような呼吸の症状がみられることや、匂いが嗅げないために食欲も低下し元気がなくなることもあります。

治療

症状が軽度の場合は、抗生剤や消炎剤を投与するなどの内科的治療を行ないます。しかし、鼻すじが腫れてきたり、蓄膿症を起こしている場合には外科的に鼻の皮膚を小さく切開して、副鼻腔まで穴をあけ、膿を除去したり副鼻腔内の洗浄を行う必要があります。

予防

副鼻腔炎を予防するためには、鼻炎の段階での治療が大切となってきます。鼻炎や副鼻腔炎の発症の予防のためにも、感染症予防となるワクチン接種をきちんと行い、鼻水、くしゃみなど鼻炎の症状がみられたら慢性化する前に早めの通院、治療をしましょう。

他の動物種のデータを見る

- 犬全体

- 大型犬

- 中型犬

- 小型犬

- アイリッシュ・セター

- 秋田犬

- アフガン・ハウンド

- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- イタリアン・グレーハウンド

- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?

- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル

- イングリッシュ・セター

- イングリッシュ・ポインター

- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- ウェルシュ・コーギー・カーディガン

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ウェルシュ・テリア

- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア

- エアデール・テリア

- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?

- オールド・イングリッシュ・シープドッグ

- 甲斐犬

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- グレート・デーン

- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ケアーン・テリア

- コリー

- コーイケルホンディエ

- ゴールデン・レトリーバー

- サモエド

- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?

- シェットランド・シープドッグ

- 柴犬

- シベリアンハスキー

- シーリハム・テリア

- シー・ズー

- ジャック・ラッセル・テリア

- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- スキッパーキ

- スコティッシュ・テリア

- スタッフォードシャー・ブル・テリア

- セント・バーナード

- ダックスフンド(カニーンヘン)

- ダックスフンド(スタンダード)

- ダックスフンド(ミニチュア)

- ダルメシアン

- チベタン・スパニエル

- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ

- チャウ・チャウ

- チワワ

- 狆(ジャパニーズ・チン)

- トイ・マンチェスター・テリア

- ドーベルマン

- 日本スピッツ

- 日本テリア

- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?

- ノーフォーク・テリア

- ノーリッチ・テリア

- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?

- バセンジー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- パグ

- パピヨン

- ビアデッド・コリー

- ビション・フリーゼ

- ビーグル

- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?

- フレンチ・ブルドッグ

- ブリタニー・スパニエル

- ブリュッセル・グリフォン

- ブルドッグ

- ブル・テリア

- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン

- プードル(スタンダード)

- プードル(トイ)

- プードル(ミディアム)

- プードル(ミニチュア)

- プーリー

- ベドリントン・テリア

- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)

- ペキニーズ

- 北海道犬

- ボクサー

- ボストン・テリア

- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!

- ボロニーズ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!

- ヨークシャー・テリア

- ラサ・アプソ

- ラブラドール・レトリーバー

- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?

- レークランド・テリア

- ロットワイラー

- ワイアー・フォックス・テリア

- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?

最初ただの鼻炎と診断されましたが

抗生物質投与して下さって

次の日からご飯を食べなくなりました

治療に通ってますが 薬は全て

吐いてしまいます

5日ご飯を食べなくなり全身状態が

悪くなりました

点滴及び注射して下さいましたが

家に帰ると酷く吐きます

日に日に痩せて元気が無くなって行きます 病院では鼻からカテーテルを入れ

ご飯を直接胃に送る エリザベスカラ

ネコちゃんの鼻腔から鼻血が出たり、呼吸の状況が以前とは変わる場合、鼻腔内に細菌感染や真菌(カビ)感染、歯周病、腫瘍などの存在が考えられます。原因の特定のためには鼻腔内の細菌や真菌の培養検査、口腔内の確認や抜歯、レントゲン検査、CTやMRI検査などを実施することもありますので、再度病院さんに問い合わせいただき、検査いただくことをお勧めします。