猫の爪

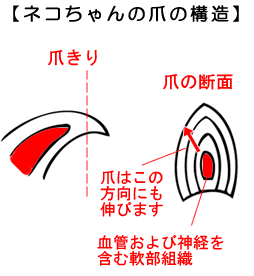

猫の爪は、タマネギのように何層にもなっていて、真ん中に血管や神経があります。

爪はその血管や神経を中心として、層を重ねて伸びていきます。また、外側の層は時間と共に硬くなります。猫は爪とぎという行為をしますが、この行為の目的は一番外側の固い角質になった層の古い爪をはがし、爪の先を尖らせて、常に新しく柔軟性のある爪にすることです。

したがって、爪とぎは猫が食べ物を獲るためや身を守るためにもとても大切なことなのです。

爪とぎの目的

先述のように猫にとっての爪とぎとは、狩りをするため猫の武器を磨く行為ですが、このほかの目的にはどんなものがあるのでしょうか?

猫は、肉球に汗腺があるため、自分の縄張りを主張するためにその場所にニオイをこすりつけ、爪跡を残すことでマーキング(標識付け)を行います。猫が爪とぎするのは、マーキングの意味もあるのですね。

また、爪とぎという行為そのものに、ストレスを解消して気持ちを落ち着かせる効果があります。ドアなど部屋の出入り口付近で爪とぎを行う場合は、「外に出たい」という欲求の表れであることもあります。

このように、猫の爪とぎは本能からくる習性なので、この行為自体を止めさせるということは困難です。また、もし止めさせたとしても猫にとって大きな負担になるかもしれません。猫と楽しく、健康的に過ごすためにも、爪とぎをしてもよい場所を作ってあげ、「爪とぎをしたい!」という欲求を上手に発散させてあげましょう。

爪とぎ器の選び方

さまざまな素材や大きさの爪とぎ器が市販されています。前肢を伸ばして爪をとぐのが好きな子にはある程度の高さのあるものを、低い位置で爪をとぐのが好きな子には横に寝かせて置くものを、といった具合に、猫の好みに応じた爪とぎ器を選ぶとよいでしょう。

一般的に、子猫の時期になじんだ爪とぎの素材を好むともいわれていますが、まずは猫の行動を観察し、猫の好みを知ることから始めてみましょう。

普段、猫が好んで爪をとぐ素材に近いものを用意し、猫の好む場所に置いてあげましょう。また、市販のものでは満足できない場合、手作りをしてみてもよいですね。

爪とぎのしつけ

猫の爪とぎは、本能からくる習性とはいえ、家具や壁など所かまわず爪跡が残るのは困りものです。猫お気に入りの爪とぎ器を用意しておき、爪をとぐ場所を作ってあげてください。マタタビなどの猫が興味を示す匂いを上手に使ってもよいでしょう。

して欲しくない場所での爪とぎに困ってしまったときには、その場所をビニール素材やアルミ箔などのツルツルとした素材で保護し、爪をとぎにくい場所に変えてしまいましょう。

猫の爪切り

戸外と家の中を自由に出入りする猫にとっては、自分の爪が外でどんな状況で役に立つのかは分かりませんので、あまり爪を深く切る必要はないかもしれません。しかしお家の中だけで生活をしている猫の場合は、こまめに猫の爪を切ることで、ある程度は爪とぎの頻度を少なくさせることができます。また多頭の猫で暮らす場合は、爪切りをすることがお互いの猫を守ることにもなります。

猫は爪をとぐことで一番外側の爪をはがしますが、この結果、その下から新しい爪が伸びてきます。よく使う爪は伸びるのが早く、あまり使われない爪はゆっくり伸びることとなります。子猫や運動量の多い若い頃は 7 日から 10 日に 1 回程度、老齢の猫の場合は 2 週から 3 週に 1 回が目安となります。

用意する物

・爪切り・止血パウダー

猫をしっかりと膝の上に抱きましょう。飼い主さんの親指と人差し指で猫の切ろうとする指の肉球を軽く押すと爪が外に出てきます。爪を明るい光で透かしてみましょう。神経と血管が通っている部分が見えると思います。半透明で微かに赤い筋が入っているところは切らないように注意しましょう。先端の白くなった部分を切りますが、生爪の部分から最低でも 2 mm程度は空けて切るようにします。

最初はほんの少し切ってみましょう。爪先をチョンと切るだけにします。慣れるうちに徐々に少しずつ深く切れるようになります。ゆっくり練習していきましょう。

猫は往々にして押さえつけられることを嫌がるものですが、飼い主さんがおっかなびっくり、緊張をしながら抱き上げようとすると、飼い主さんの緊張感を感じ取った猫は余計に嫌がることが多いものです。飼い主さんは自信をもって、「爪切りは必要なの!」と猫を納得させる強さを示しながら、なおかつ加減をみながら行いましょう。猫を安心させるためにも、バスタオルなどを使ってもよいでしょう。猫をバスタオルで包んだ状態にして、片方ずつ手を出しながら爪切りをするのです。

出血したとき

まずは慌てないことです。飼い主さんが動揺すると、その動揺が猫に伝わり、ますます不安になってしまいます。あくまでも冷静に対処しましょう。脱脂綿などで押さえて止血しますが、なかなか出血が止まらない場合は、市販の止血パウダーなどをつけます。

猫が暴れてしまう場合や難しいと感じる時には、一度トリマーさんや獣医さんに相談をしてみましょう。実際にしているところを見たり、専門家からコツを尋ねてみてください。徐々におうちでも出来るようになるポイントがつかめるかもしれません。

※コメント欄は、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト