太ってしまう・犬、猫事情

単独で、あるいは仲間と協力して獲物を捕ってきた猫や犬たちですが、ヒトと生活をするようになり、労せず食事にありつけるようになりました。

どうぶつたちにとっては、「ラッキー!」なことではあるのですが、どうぶつ達の体にとっては、これまで食事の捕獲のために使ってきたエネルギーの行き場に困るようなアンラッキーなことなのかもしれませんね。

ヒトがどうぶつの生活に関わることで、食事や運動量の変化が生まれ、本来の習性にそぐわない生活から生み出されるストレスがきっかけとなり、どうぶつの肥満につながることも多いようです。肥満は、「糖尿病」「脂肪肝」「椎間板ヘルニア」など多くの病気を引き起こす要因となるといわれています。 ふっくらとした体躯は可愛いものですが、病気予防のためには、小さなころから肥満予防を心がけてあげましょう。

うちの子、肥満かしら?

「脂肪組織の過剰な蓄積」である肥満は、摂取するエネルギーと消費されるエネルギーとの不均衡によっておこります。入るエネルギを減らして、消費するエネルギーを増やせば、即解決というはずなのですが・・・・

まずは現状を把握しましょう。

犬や猫における肥満とは、その子の体格に相応する標準体重より15%から20%以上多い状態をいいます。犬の脂肪はお腹、胸のあたり、腰周り、尻尾の付け根あたりから付き始めるようです。一方、猫の脂肪はお腹の両脇から付き始める傾向があります。

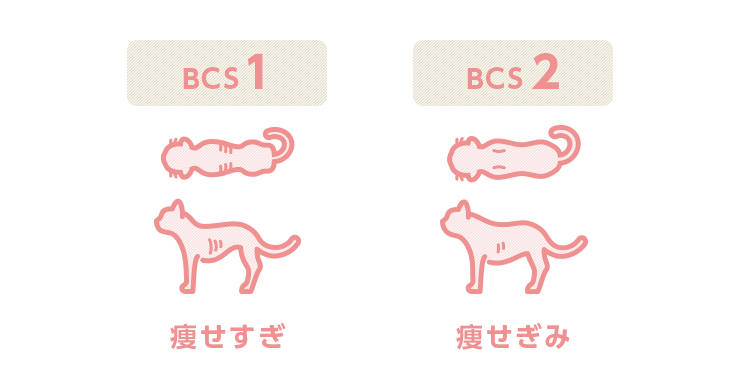

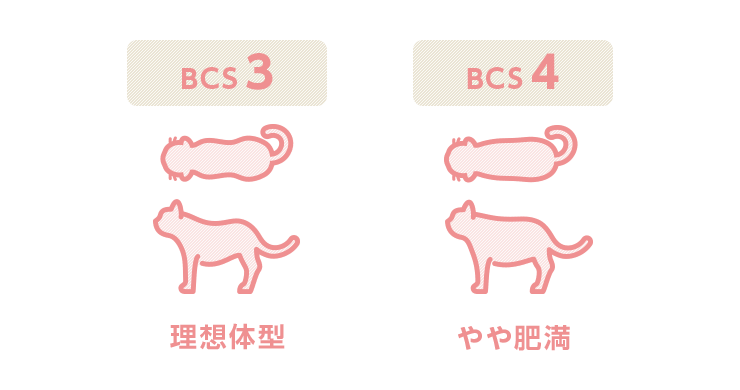

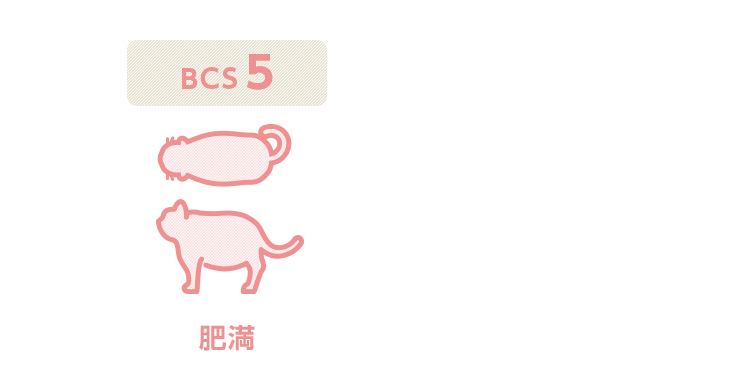

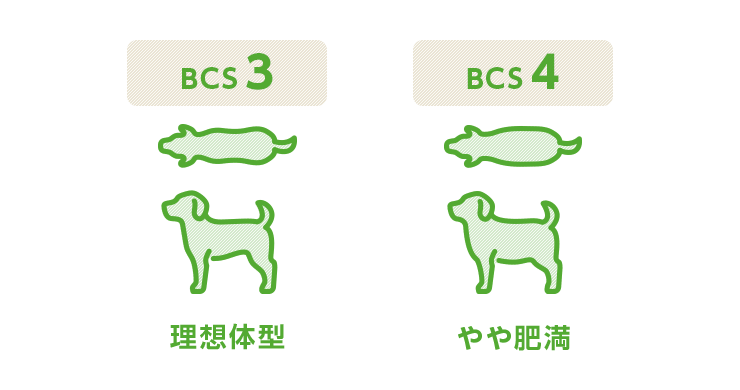

診断の目安・ボディコンディションスコア(BCS)

どうぶつの肥満を視覚と触覚で判断するのがBCSスコアです。猫や犬の体の肋骨、腰部、腹部の状態をもとに5段階に分けています。なお、体重背中や脇を触ったときに肋骨が感じられるくらいがベストだといわれています。

【ネコちゃんのボディコンディションスコア(BCS)】

【ワンちゃんのボディコンディションスコア(BCS)】

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト