ノミ・マダニ類に咬まれることによって、多くの感染症が媒介されることは知られていますが、マダニ媒介性感染症である「重症熱性血小板減少症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS)」の死亡例が、2012年以降に国内でも確認されていることで、マダニに注目が集まっています。

マダニの生態を知り、マダニを媒介して感染する病気を予防するポイントを確認しましょう。

マダニについて

【どんな虫?】

家庭内に生息するダニとは種類が異なり、マダニは固い外皮に覆われた比較的大型のダニで(吸血前で3〜4mm)、土のある所に生息します。

山や森、お散歩コースの公園や河川敷の草むらなどに潜み、マダニ特有の感覚器官で体温や匂い、振動、二酸化炭素などを感知して、犬や猫、そして私たち人間に飛び移って寄生する機会をうかがっています。活動が活発になるのは春から夏にかけての季節です。

【どんな悪さをするの?】

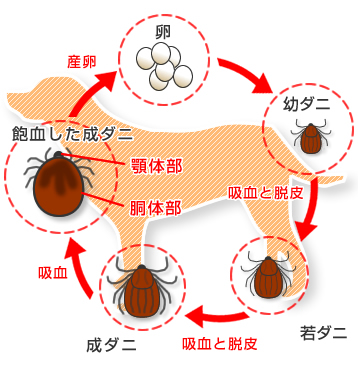

マダニは成長するための栄養のすべてを哺乳類の血液から摂る必要がありますので、幼ダニでも血を吸います。犬、猫、人間といった哺乳類の皮膚に寄生し、アゴでがっちりと噛み付いてぶら下がるため、一見すると黒いイボのように見えます。デキモノと間違えることも多いくらいで、マダニの体の100 倍もの大きさになるまで血を吸います。

【駆除について】

犬や猫の身体についているイボのようなマダニは、無理に引きちぎるとアゴの部分が皮膚に残り、化膿や腫れを引き起こしてしまうことがあります。

また、マダニが病原体を持っている可能性もありますので、マダニはつぶさずに慎重に除去する必要があります。寄生が確認された場合は動物病院など医療機関で取ってもらうようにしましょう。

モゾモゾと動いているマダニを見つけたときには、ピンセットなどで取り密封容器に入れて処分しましょう。

マダニを予防するためにはどうしたらいいの?

【どうぶつへの寄生】

犬や猫への寄生を予防するためには、定期的な予防薬の投与が必要です。

予防薬の種類には、犬や猫の体に薬剤を垂らして投与するスポットオンタイプや錠剤タイプ、スプレータイプなどがあります。

スポットオンタイプの薬剤は、垂らした薬剤が皮脂とともに放出されることで効果が発揮されます。シャンプーは皮脂を洗い流してしまいますので、使用予定日前後のシャンプーは避けたほうが望ましいものもあります。

【飼い主さんへの寄生】

飼い主さんへの寄生もたいへん心配ですが、まずは我が家のどうぶつへの寄生を予防することで、家の中などの身近な所にマダニを持ち込まないようにしましょう。飼い主さんが散歩などで野山、畑、草むらのような場所へ出かける際には、「長袖、長ズボン、軍手、靴下などを着用する」、「直接地面に座らない」、「草木や竹が生い茂っている所に入らない」などの点に注意しましょう。帰宅後は「体にマダニがついていないかをチェックする」、「新しい衣服に着替えるようにする」、「シャワーを浴びる」など、ご注意いただくとよろしいでしょう。

※野外での活動後、数日して発熱、発疹や関節痛などのような、いつもと違う症状がある場合は医療機関を受診しましょう。その際、野外で活動をしたことやマダニに咬まれた、あるいは咬まれた可能性があることを必ず伝えましょう!

代表的なマダニ媒介性感染症(人に感染する可能性のある病気例)

【重症熱性血小板減少症候群(SFTS)】

SFTSウイルスの感染により引き起こされる感染症です。

中国ではフタトゲチマダニやオウシマダニといったマダニ類からウイルス(※)が見つかっています。原因不明の発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められます。重症化すると死に至ることもあります。

※ウイルスとは、細胞を持たず他の生物の細胞を利用して自己増殖するタイプの微小な感染因子です。

ウイルスの中には多くの種類があり、どうぶつだけではなく、植物や細菌などほとんどの生物に感染し、さまざまな病気を引き起こすものもあります。

【ライム病】

ボレリアBorrelia というスピロヘータ(※)によって引き起こされ、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、全身倦怠感といった、インフルエンザのときのような症状を伴うことがあります。病原体が全身に拡散するに伴い皮膚症状、神経症状、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎などの症状もみられるようになります。

※スピロヘータとは糸状・らせん状の微生物で、分裂によって繁殖します。

【日本紅斑熱】

日本紅斑熱リケッチア(※) Rickettsia japonica を病原体とする感染症です。感染したときの症状は、かゆみのない発疹や発熱などがあります。

放っておくと最終的には高熱を発し、そのまま倒れてしまうことがあります。

※リケッチアは細菌より小さくウイルスより大きい、球状もしくは棒のような形状の微生物です。生きている細胞の中でだけ繁殖します。

【Q熱(コクシエラ症)】

リケッチアの一種であるコクシエラ・バーネッティCoxiella burnetiiの感染によって起こります。通常はインフルエンザのときのような突然の高熱、頭痛、筋肉痛、全身倦怠感、眼球後部痛の症状で始まり、治療が遅れると死に至ることもあります。

【ダニ媒介性脳炎】

日本脳炎と同じフラビウイルス属のウイルスTick-borne encephalitis virus:TBEV)によって引き起こされます。脳炎による神経症状が特徴的です。

コメント欄は経験談、同じ病気で闘病中等、飼い主様同士のコミュニケーションにご利用ください!

記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

皮膚科や感染症専門医に診察していただいたものの、我が県におけるライム病の発生は無いとの見解でステロイドの軟膏と内服薬が処方されました。尚、その皮膚症状とは別に、マダニが太腿の付け根付近に吸血していた事から今回、この病気について知る事となりました。

採取の最にはピンセットを使用され、少し不安になりました。今後、2つ目の皮膚症状が発生しないか心配です。