わが子の愛らしい寝顔を見つめながら、「ずっと健康でいてほしい」と祈るような気持ちでつぶやいた経験のある飼い主さんも多いのではないでしょうか。一方で、体質や遺伝が原因となったり、加齢に伴って起こる病気もあり、予防や完治が難しい病気もたくさんあります。

我が家のどうぶつが病気になったとき、少しでも良い状態で過ごせるよう、しっかりと支えてあげたいですね。そのためには、動物病院での処置や治療はもちろん大切ですが、食生活などの普段の生活環境が重要な役割を果たします。

そこでお世話をされる飼い主さんとどうぶつが、病気と上手くつきあうために大切なことを紹介いたします。今回は高齢のどうぶつに比較的多く見られる「肝臓病」についてご案内します。

肝臓について

肝臓は体の中で最も大きな臓器で、胸とお腹を隔てる横隔膜のお腹側に接した位置にあります。心臓から送られてくる血液の約4分の1が肝臓に供給されます。肝臓は総肝管によって胆嚢とつながり、また、胆嚢から十二指腸へは総胆管が伸びています。肝臓で作られた胆汁は、これらの管を通して小腸へ分泌されます。

肝臓は他の臓器とは異なり、特有の血管系を持っています。肝臓に入る血管には、酸素を運ぶ肝動脈とは別に門脈と呼ばれる血管があります。門脈は脾臓や消化管を経た静脈血を肝臓に送る働きをします。肝臓に送られた静脈血には毒素も含まれていますが、肝臓で化学的な処理をされ、その後胆汁中に排泄されたり、腎臓から尿として排泄されたりします。胆汁の生成や有害物質などの解毒以外にも、糖・タンパク質・脂質・ホルモンの代謝、血液凝固(=出血を止める)因子の産生やビタミンの合成・貯蔵など、肝臓は非常に重要な役割を担っています。

また、肝臓は再生能力がたいへん高い臓器であるため、「沈黙の臓器」ともいわれ、かなりの障害を受けてからでなければ症状として表れてきません。肝臓病は、健康診断の血液検査で偶然異常が発見されることの多い病気の一つです。

どうぶつに多い肝臓病

【肝炎】

肝炎は、肝細胞がさまざまな原因で炎症を起こし、症状を引き起こす病気です。進行経過の状態により急性肝炎と慢性肝炎に分けられます。

犬のアデノウイルス?型などのウイルスやレプトスピラなどの細菌、その他、寄生虫、真菌などの感染、麻酔薬などの薬物や肝臓に毒性のある物質による中毒、腹部損傷などが原因として挙げられます。またベドリントン・テリア、ドーベルマン・ピンシャー、ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリアなどは遺伝的に慢性肝炎を発症しやすい犬種として知られています。

【関連記事】

肝炎 <犬>

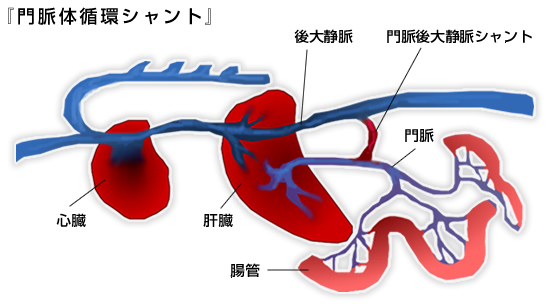

【門脈シャント(門脈-体循環シャント、門脈体循環短絡症、PSS)】

食事で摂取したタンパク質は通常体内で代謝され、その結果アンモニアなどの毒素が作られます。毒素は腸管から吸収され、門脈と呼ばれる血管を通って肝臓に運ばれ無毒化されます。門脈シャントとは、この門脈と全身の静脈の間をつなぐ余分な血管(シャント血管)が存在することにより、肝臓で無毒化されるべき毒素や有害物質が処理されないまま直接全身を巡ってしまい、さまざまな症状が引き起こされる病気です。

シャントの形成には先天性と後天性の要因がありますが、犬では、多くが先天性の要因があるとされています。後天性の要因としては、持続的な門脈高血圧症(門脈の血圧が高くなった状態)や重篤な肝炎、肝硬変などの肝臓の病気が挙げられます。

【関連記事】

門脈シャント <犬>

【肝リピドーシス】

肝臓に過剰な脂肪がたまるために肝臓が正常に機能しなくなる病気です。

栄養障害や脂質の代謝異常、ホルモン異常、ストレスなどが引き金となって起こるといわれていますが、はっきりとした原因は不明なケースがほとんどです。過剰な脂肪が肝臓に蓄積され、肝臓の組織が脂肪に置き換わることで引き起こされ、特に太った猫で多くみられます。ストレスなど何らかの原因で食欲不振や食事をすることができない状態が1週間近く続くと、タンパク質が不足して体の中の脂肪代謝が阻害され、それが引き金となって肝リピドーシスを発症するといわれています。

どうぶつに見られるその他の肝臓病としては、毒物や薬物による肝障害、肝硬変、肝臓腫瘍などが挙げられます。

【関連記事】

肝臓病の症状・診断・治療について

【症状】

肝臓病の場合、初期には特に特徴的な症状が見られない場合が多く、肝臓がかなりの障害を受けてからでなければ症状が表れない傾向がみられます。症状は、原因や病変の程度により異なりますが、一般的には食欲不振や嘔吐、下痢、元気消失、腹部を押すと嫌がる、メレナ(黒色便)などがみられます。重症になると肝性脳症(※1)や黄疸(※2)、腹水、血液凝固異常などがみられ、死に至る場合もあります。

※1.肝性脳症とは、肝機能の極端な低下や門脈の血液が肝臓で処理されることなくシャント血管を通り、体循環系に直接流れることで、本来肝臓で解毒されるはずのアンモニアやメルカプトン、スカトールなどの体内代謝物や毒性物質が中枢神経に作用して、嘔吐、よだれ、ふらつき、元気消失、徘徊行動、旋回行動、痙攣発作、昏睡などの意識障害を起こすことをいいます。肝機能の低下に加えて、便秘によるアンモニア量の増加、高タンパク質の食事、利尿剤の使用、消化管出血などが誘因になります。

※2黄疸とは、ビリルビンが血中に増加して、皮膚や眼球結膜などの粘膜が黄色を呈したものをいいます。

【診断】

血液検査、レントゲンや超音波、CTなどの画像診断を組み合わせて行います。確定診断のためには肝臓の組織を採取して病理検査を行う(肝生検)場合があります。肝生検には体の外から特殊な針を肝臓に刺して小さく材料を採取する方法と、開腹手術でより大きく材料を採取する方法があります。

【治療】

原因によって治療は異なるため、原因を追究するとともに治療を行ないます。内科的には強肝剤や利胆薬の投与、不足しやすいビタミンの補給、下痢をしている場合は下痢止め剤の投与、脱水時には点滴による輸液などを行います。肝性脳症を起こしている場合には、高アンモニア血症に対してラクツロースを経口投与したり、食物繊維の摂取を促したりします。その他、さまざまな症状に応じて抗生物質の投与等の対症療法を行ない、飼育管理を良好にし、食事療法を行います。門脈シャントや腫瘍の場合には外科的治療が必要となる場合もあります。

看護のポイント1 生活について

肝臓にいく血液の量を増やし、十分な酸素や栄養素を肝細胞に行きわたらせ、肝臓の機能を回復させるため、人の肝臓病では昔から安静が第一といわれてきました。食後は吸収された栄養素を処理するために肝臓がフルに働かなければならないため、食後の安静は特に重要だといわれています。

一方で、過度の安静は体力や筋力、免疫力の低下を招き、肝臓とともにアンモニアの処理を行っている筋肉量が減少することで高アンモニア血症の原因となったり、運動不足による肥満から脂肪肝の原因となったりして弊害も大きいことが分かっています。肝臓の状態にもよりますが、むしろ、適度な運動が肝機能の回復に役立つといわれています。

犬や猫などのどうぶつでは、肝臓病に対する安静や運動の影響を研究した詳細なデータがあるわけではありませんが、おそらく人と同様だと考えられます。急性肝炎や黄疸、腹水があるなど、症状が重いときは安静が必要でしょう。慢性的な肝臓病で症状が落ち着いている場合には疲れない程度の軽い運動(ゆっくりとする散歩など)を行うことは、体力の維持と気分転換、ストレス解消のためにも良いことです。ただし食後30分から1時間くらいはできるだけ横になってゆっくり休めるようにするとよいでしょう。激しい運動は肝臓に負担がかかる場合がありますので、避けていただいた方が良いでしょう。どの程度の安静あるいは運動が必要かは病状によっても変わってきますので、主治医の先生とよく相談しましょう。

看護のポイント2 食事について

肝臓は他の臓器に比べて優れた再生能力を持っているため、適切な栄養管理で回復する場合もあります。肝臓病は、他の病気と比べても食事療法の重要性が高い病気といえます。

肝臓病に伴って食欲不振になると、必要な栄養が摂取できなくなり痩せてしまいます。

食事をして小腸から吸収された栄養素は、門脈を通って肝臓に運ばれ、そこで処理をされてエネルギーや体を作るために利用されたり貯蔵されたりしますが、肝臓の機能が低下すると、吸収した栄養素を上手く処理することができなくなります。

そのため、十分なカロリーや栄養素が摂取できるように、なるべく消化が良く、嗜好性の高い良質な食事を与えるようにしましょう。また、食後の肝臓の負担を減らすために、食事はなるべく1回量を少量で、回数を多く与えるようにすると良いでしょう。

具体的にどのような栄養管理が適切であるかは病態によって異なりますので、主治医の先生と相談しながら、病状に適した食事を選ぶようにすると良いでしょう。一般的には次のようなことがいわれています。

◇タンパク質の質と量に注意する

タンパク質は肝臓の再生に必要な栄養素であるため、肝臓病のどうぶつでは、良質なタンパク質を適量摂取することが必要です。ただし、重度の肝臓病ではタンパク質を代謝したときにできるアンモニアが解毒できなくなり、肝性脳症など高アンモニア血症のリスクが高くなります。その場合は、タンパク質の摂取を制限する必要があります。

◇糖質(炭水化物)は十分に与える

肝臓の再生のため、またタンパク質をエネルギーに転化することを防ぐため、糖質(炭水化物)を制限せず適量与えるようにしましょう。糖質(炭水化物)の吸収は消化管から速やかに行われるため、少量ずつ、何回にも分けて与えると良いでしょう。

◇脂質は控える

脂肪分の摂り過ぎは肝臓に負担をかけますので、肝臓病のどうぶつでは注意が必要です。特に、高脂血症などの脂質代謝異常や内分泌疾患、胆汁うっ滞や胆泥症、胆石症など胆嚢疾患が認められるどうぶつでは、脂肪分を制限した食事(低脂肪の療法食など)が勧められる場合があります。血液検査で肝臓の数値が上昇しているけれども、特に症状や画像診断等で大きな変化が認められない犬では、食事を低脂肪食に変えるだけで数値が改善する場合もあります。

また、オヤツで与えられることの多いジャーキーなどの動物性脂肪を多く含む食品は、酸化した脂肪分が肝臓に負担をかけるので、与えるのを控えるのが望ましいでしょう。

◇銅の制限

肝機能が低下すると、食事から吸収された銅が肝細胞に蓄積し、活性酸素やフリーラジカルなど細胞に障害を与える物質を産生します。これを防ぐため、肝臓病のどうぶつでは銅の摂取を制限します。また、消化管から血中への銅の吸収を抑え、亜鉛や活性酸素から体を守る働きをもつ抗酸化物質を多く含む食事を摂ることも重要です。

◇ナトリウムの制限

進行した慢性肝炎や肝硬変などに伴って腹水や浮腫の症状がある場合には、ナトリウム(塩分)の制限が必要になります。

◇肝臓病用療法食の利用の仕方

犬や猫の肝臓病用の療法食が、さまざまなメーカーから販売されています。メーカーによっても違いはありますが、肝臓病用の療法食の特徴は次の通りです。

1.食欲低下に配慮して、少ない食事量でも効率的にエネルギーが摂取できるよう高エネルギー、高嗜好性に作られている

2.肝臓の負担を減らすため、高消化性の蛋白質、炭水化物を使用している

3.高アンモニア血症や肝性脳症に配慮してタンパク質の量を制限している

4.銅、ナトリウムを制限し、亜鉛や抗酸化物質を強化している

進行した重度の肝臓病や、高アンモニウム血症、肝性脳症のリスクが高い場合などは、このような療法食を利用していただくことは、とても効果が高いと考えられます。

一方、血液検査で肝臓の数値が上昇しているけれども、特に症状や画像診断等で大きな異常が認められない場合、食生活の関与が疑われる軽度の肝臓病の場合、高脂血症などの脂質代謝異常や内分泌疾患、胆汁うっ滞や胆泥症、胆石症などの胆嚢疾患が認められる場合などは、肝臓の再生に必要なタンパク質を制限している肝臓病療法食よりも、むしろ脂肪分を制限した低脂肪の療法食が適していることもあります。療法食を利用する場合には、主治医の先生とよく相談しながら、その時の病状に合った療法食を選択する必要があるでしょう。

看護のポイント3 サプリメントについて

栄養管理の果たす役割の大きい肝臓病の管理において、必要な栄養素を手軽に摂ることのできるサプリメントは、その効果が大きく期待されています。サプリメントは肝臓病自体を治す薬ではありませんが、肝細胞に対するさまざまな影響や酸化や炎症などによる障害から肝細胞を保護する役割を期待するものです。現在のところ、肝臓に良いといわれるサプリメントに含まれ、肝臓保護効果が期待される成分には次のようなものがあります。

【S−アデノシルメチオニン(S-adenosyl-L-methionine: SAMe)】

肝臓で働く抗酸化物質の一つであるグルタチオンを増加させたり、胆汁の生成・分泌を促進させる作用などにより、肝臓を保護し肝機能を向上させるといわれており、ヨーロッパでは肝疾患の医薬品として古くから使用されています。日本でも以前は動物用のサプリメントとしてSAMe製剤が利用されていましたが、現在では医薬品指定されているため、サプリメントとしては天然のSAMeを多く含有する酵母などを含む製品が販売されています。

【シリマリン】

シリマリンはマリアアザミという植物に多く含まれる成分で、ヨーロッパでは昔から「肝臓に良い」ということで利用されてきました。抗酸化作用(活性酸素を除去したり、脂質の過酸化を減少させる)や抗炎症作用などにより、肝臓を保護し傷ついた肝臓の修復を助けるといわれています。

【分鎖アミノ酸(BCAA)】

バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸は、その構造から分鎖アミノ酸(BCAA)と呼ばれます。重度の肝臓病の犬では、正常な犬と比較して血液中のBCAAが低く、芳香族アミノ酸(フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン)が高くなるというアミノ酸バランスの不均衡が生じやすく、このような状態が肝性脳症の誘因の一つとなるといわれています。BCAAを積極的に摂取することにより、血液中のアミノ酸バランスの不均衡を改善することを目的とします。

看護のポイント4 ストレスをためない生活を

「ストレスは万病のもと」といわれますが、肝臓は特にストレスの影響を受けやすい臓器の一つといえます。ストレスを感じた時に分泌されるホルモンは、血管を収縮させ血圧を上昇させて肝臓に行く血流を少なくするため、肝臓に負担をかけます。また、強いストレスは、がん細胞や病原体などの異物を攻撃する免疫細胞の一つであるNK (ナチュラルキラー)細胞の活性や免疫力を低下させることがあることが分かっています。

ストレスの原因となるものはどうぶつによってさまざまで、すべてを取り除くのは難しいかもしれませんが、我が子ができるだけリラックスして明るく楽しく生活できる環境を整えてあげることは、肝臓病をケアすることにつながるといえるでしょう。

看護のポイント5 健康状態の観察ポイントと病院のかかりかた

肝臓病は症状として表れづらく、気付かないうちに進行してしまう危険があります。状態が落ち着いているように見えても、かかりつけの病院を定期的に受診し、検査を受けて経過を診てもらうことが大切です。

次のような症状が見られる場合には、肝臓病の状態の悪化も考えられますので、すぐに受診するようにしましょう。

◇食欲が落ちて痩せてきた

◇元気がない

◇下痢や嘔吐がある

◇皮膚や白目の部分や歯茎などの粘膜が黄色がかっている、オシッコの色が濃い(黄疸が出ている可能性がある)

◇お腹が膨らんできた(腹水がたまっている可能性がある)

◇食後にフラフラしたり震えたり痙攣発作を起こしたりする(肝性脳症の可能性がある)

➤次ページ 病気と上手く付き合おう(09)<糖尿病について>

病気と上手く付き合おう記事一覧はこちら

※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。

※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。

お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト

前回の血液検査が正常値でも、その検査結果はあくまでもその時点におけるものです。急性の疾患では急激に数値が高くなることもございますし、どうぶつさんの1年は人間の5~6年に相当するとも言われていますので、その間に体調を崩すことは十分考えられることではあります。お食事量などについては、実際のご状況によって判断が異なりますので、現在のご様子をお伝えの上で、主治医にご確認ください。

点滴を毎日してもらっていますが、1週間断食と言われスプーン1杯の肝臓療養食を与えるのみです。2日間は嘔吐はありませんし元気にしています。1年前の検査では正常だったのでこんなに急にひどくなるものなのでしょうか。空腹がかわいそうで水だけでも充分与えたいのですが。

現状肝生検をおこなってはくださいません。

黄疸、貧血、肝肥大がみられています。

ウルソデオキシコール酸をのませていますが、体調不良になると拒食となり、生食点滴をしてます。

このままで大丈夫でしょうか?

肝生検を、おこなえる病院をさがしてますが、ありません。

心配です。

GPTは全身の細胞に含まれていますが、特に肝臓に多く存在します。一般的に高値を示す場合、肝臓疾患、薬剤の投与、食事内容によるもの、免疫介在性疾患、ホルモン疾患など様々な原因が考えられます。ただし、こちらでは実際にどうぶつさんを診ているわけではございませんので、詳細の原因につきましては、一度かかりつけの先生にご相談いただくことをお勧めします。